WB300Bアンプ作成にあたって

自作アンプで一番頭を悩ますところは、やはりシヤーシー加工です、昔はハンドドリル、テーパーリーマー、シャーシーパンチ 等を使い加工しましたがどうしても見てくれ良く出来ません。

私はオーディオは良いデザイン合っての音作りと思っています。

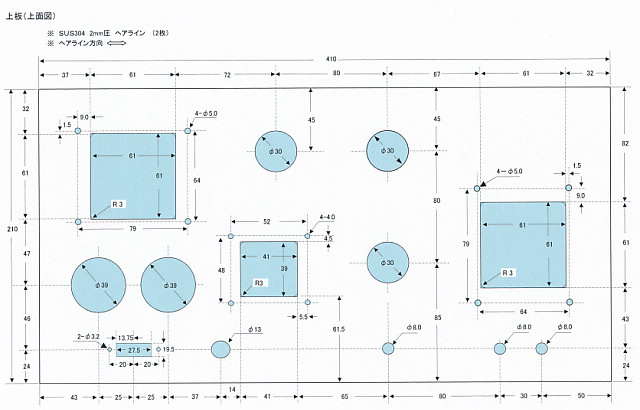

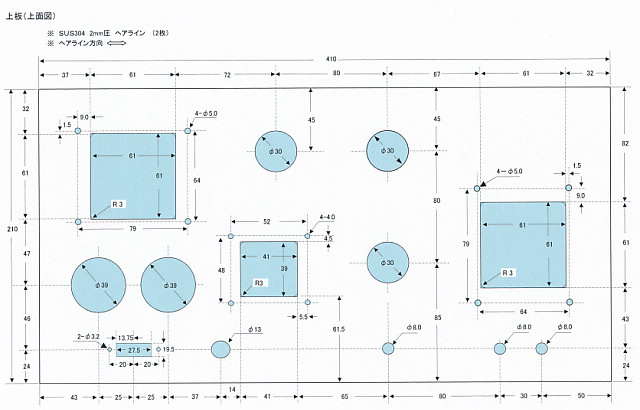

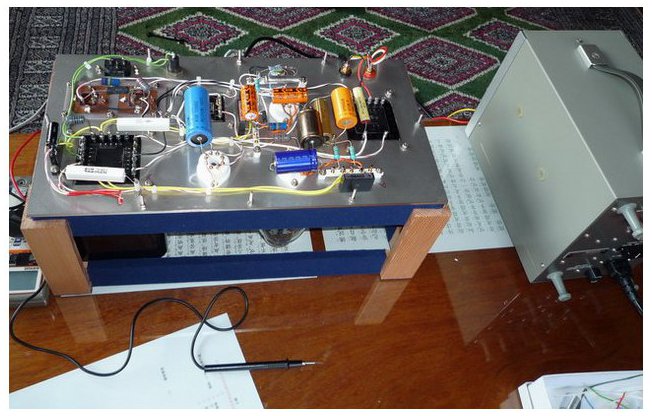

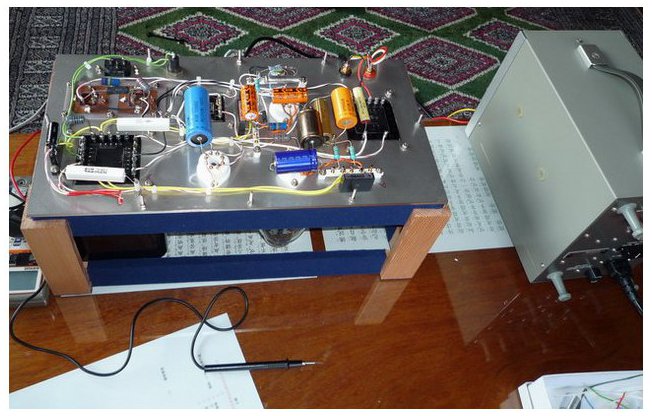

今回は少し凝ってみました、トッププレート部は2mm厚のステンレス板を2枚重ねる構造にしました、 ソケット、ラグ板、ケミコンの取り付けは下部のプレートに皿ビスで取り付け上部プレートとは、 トランスのボルトで固定しました、枠板は7㎜厚のチーク材で作りました。

作ったと言っても自分で作った分けではなく、ステンレス部分は近くのレザー加工を専門にしている工場に頼みました、 枠部分の作成は、娘婿のお父さんに無理を言ってお願いしました、工作はプロ顔負けの腕前でステンレス部分との隙間は 0.5㎜もないほどピッタリと収まりました、塗装はカシューで仕上げて頂きました。 Parts Photoを参照して下さい。

シングルアンプかプッシュプルアンプか

此処でシングルかプッシュプルか、どちらが優れているかと論じても、どちらも一長一短あると思いますが、スピーカーの効率 (Edinburghは95db)から考えて出力は5Wもあれば十分であり、 ラックスペースの関係上(家を作る時に固定ラックにした) あまり大きな寸法のシヤーシーでは入らない。

上記の理由によりシングルアンプを作成しました。

コンデンサー結合

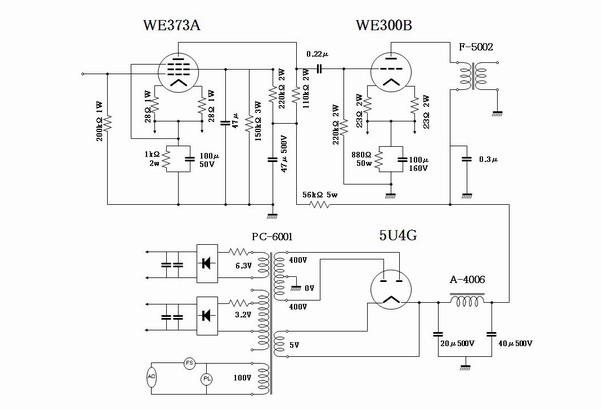

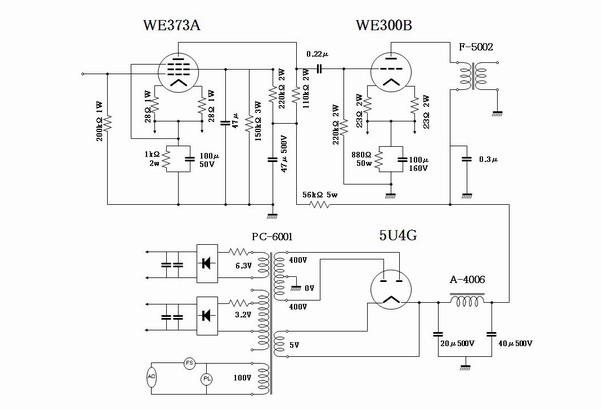

シングルアンプの種類もコンデンサー結合、トランス結合、ロフティン・アンプ等色々な回路がありますが、 部品点数も少なく、一番簡単なコンデンサー結合、五極電圧増幅管使用の回路構成(WE91Bタイプ)にしました。

WE91Bタイプは、ドライブに310Aを使用した製作記事が多い様ですが、 310Aは第一グリッドピンがトップにありどうも好きになれません、昔の無線と実験を見ていたらWE373Aを使ったアンプの作成記事が掲載されていて、 WE373Aは直熱管ということもあり、きっといい音のアンプが出来るのではないかと思い、この記事を参考に作りました。

佐久間 駿さん著者「失われた音を求めて直熱管アンプ放浪記」のタイトルに少し影響されたかもしれませんが・・・

又、コンデンサー結合の場合、カップリングコンデンサーを変えることにより音の変化を楽しむ事も出来ます。

| ◆ トランス類 | 出力トランスは、少し値が張りますが、タムラのアモルファスコアを使用したF-5003を使用、 電源トランスも同デザインのカットコア使用のPC-6001、チョークコイルも同デザインのA-4006を使用、 トランスはカースプレーを塗り高級感を持たせました。 |

| ◆ 真空管ソケット | 山本音響工芸の真空管ソケットを使用 |

| ◆ 真空管 | 出力管は20年数年前に購入しておいたWE300B、WE373Aは秋葉原で購入しました、整流管は手持ちの (RCA 5R4GB、SYLVANIA 274B、NEOTRON 5U4G、Chatham 5R4WGA)等です、Chathamの5R4WGAはベース部分をペイントして見ました。 |

| ◆ ケミコン | 手持ちのMallory製を使い外観はカースプレーで塗装しプリント基板を加工し取り付けました。 |

| ◆ コンデンサ類 | カップリングコンデンサーはJensenを使用、SuprageのVitamin Qやロシア製等色々試して見ましたが、jensenのオイル・ペーパー・コンデンサが一番好きな音でした。 その他のコンデンサーは、Suprage製及びNichicon製を使用 |

| ◆ 抵抗類 | 300Bのバイアス抵抗用にDaleのメタルクラッド、ヒーター電圧補正用にタクマンのセメント抵抗、その他の抵抗は多摩電気製及びDale等を使用 |

| ◆ ダイオード | ヒーターのDC点火用にA&R社のショットキ・バリヤー・ダイオードを使用 |

ヒーターハム対策

直熱管を使用したアンプ作成の場合もっとも頭を悩ませるのはヒーターのハム対策になります、ましてドライバーに直熱管を使ったため苦労しました。

20年近く経つと思いますが、山本音響工芸で300BにWE373Aドライブの製品があり、このアンプが三端子レギュレーターを使い直流点火をしていたのを思い出し、 三端子レギュレーター(東芝セミコンダクタU1113Q)を使いテストしましたが、ハム音はまったく出ませんが、音が硬い(半導体の音?)のであきらめました。

結局オーソドックスな直流点火回路にしました、WE373Aはヒーター電圧が2Vのため、トランスの巻線6.3Vと3.5vから2.8Vを取り出し、1.5Ωのセメント抵抗で電圧ドロップし ショットキ・バリヤー・ダイオードで整流後4700μFx2,16Vのコンデンサーを入れリップルを取っています、通常は此処でハムバランサーとしてVR(可変の巻線抵抗)を入れますが、 VRを使うと経年変化で音質が悪くなるためVRは使わない回路にしました。

調整は固定抵抗を用意し(20本位)ミリバルを見ながらカット&トライで行い、最終的にミリバルの値で3~5mV位まで落とす事が出来ました。

電気特性に付いて

最近はPCのフリーソフト(WaveSpectra)で、周波数特性や歪率の測定ができ、オシロスコープやアナライザーを揃えなくても自作アンプの測定が出来る様ですが、 現状ではまだ測定は行っていません、周波数特性位はと思いますが、歳のため高い周波数は聞こえないし ・・・・・